Per prima cosa, la facoltà dell’empatia richiedeva probabilmente un istinto di gruppo, un organismo solitario come un ragno non avrebbe saputo che farsene. Infatti, esso avrebbe minato le capacità di sopravvivenza del ragno. Lo avrebbe reso cosciente del disperato desiderio di vivere della sua vittima. E come lui tutti i predatori, anche i mammiferi più sviluppati come i gatti, sarebbero morti di fame.

L’empatia doveva essere limitata agli erbivori, o comunque agli onnivori, in grado di staccare da una dieta a base di carne. Perché, in ultima analisi, la facoltà dell’empatia confonde i confini tra cacciatore e vittima, tra il vincitore e lo sconfitto.

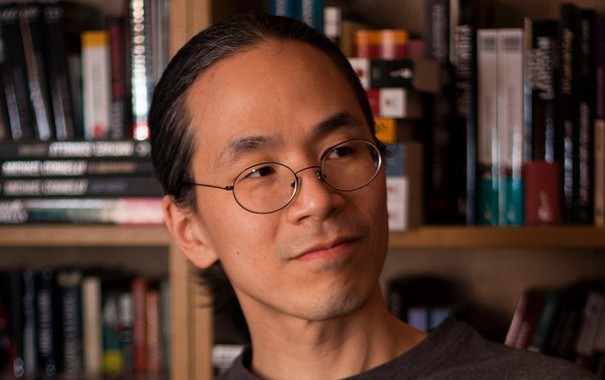

IL CACCIATORE DI ANDROIDI – PHILIP K. DICK

Apro con questa citazione del romanzo (più noto come “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” perché non è facile parlare di un’opera come questa. Non è facile perché porta sulle spalle il peso postumo di un film, il Blade Runner di Ridley Scott, che ha segnato parte del mio immaginario – Il Re Nero, romanzo con il quale ho vinto il Premio Urania, si apre con ‘aeromobile che si appoggia sul tetto di un grande edificio luminoso – e non è facile perché Philip K. Dick è semplicemente un gigante, e di lui, dei suoi scritti, si è detto e scritto tantissimo.

Perciò cosa resterebbe da dire ancora?

Restano, e non è poco, le sensazioni che scorrono dalle parole scritte alle dita, che si insinuano oltre la coscienza catalizzando riflessioni che, come sempre succede con Dick, diventano via via più consistenti e inquiete. Questo romanzo ne trasmette molte, di sensazioni. Ogni pagina è avvolta da un’umida dolcezza amara che parla di solitudine. Una solitudine forte e disperata, una solitudine desiderata e al tempo stesso temuta che Dick incarna nei suoi personaggi umani. C’è molto di lui, dei suoi tormenti. E c’è la decadenza di un’intera specie, la costante battaglia giornaliera che i pochi terrestri rimasti combattono nella drammatica ricerca di qualcosa di vivo di cui prendersi cura, qualcosa che non sia però un essere umano ma che abbia la capacità di accettare l’amore in maniera neutra, pura. Animali. Semplici animali. Gli esseri umani sono capaci di dominare e controllare le proprio emozioni con la tecnologia mentre gli animali, quelli veri, restano unica rappresentazione di un bene e di una purezza irraggiungibili dai testardi terrestri.

C’è Isidore, lo speciale, il testa di formica, che nella sua semplicità al limite della menomazione mentale è in realtà l’essenza più sincera dell’uomo-animale sociale: l’anello di congiunzione tra ciò che l’uomo ha perso e quello che gli animali rappresentano. Non vuole stare solo Isidore, non può stare solo ed è disposto a qualunque compromesso pur di sentirsi utile, pur di avere una concreta dimostrazione che la sua essenza semplice non è superata, non è inutile anzi, è preziosa. L’equazione emotiva alla base della sua struttura è semplice: da una parte lui, dall’altra la necessità di essere altro, di più, attraverso la capacità di avere relazioni sociali. Dove non arriva l’intelletto, può arrivare la volontà che Isidore dimostra di aiutare gli altri. Empatia, appunto.

i ci sono le bugie, il terrore di perdersi, il non sapere mai davvero cosa si è, come si è. Forse anche perché si è. C’è la comicità contro la religione, il patinato show di Buster Friendly in contrasto con la disciplina di Mercer, una comunione di emozioni, surrogato di ciò che era la socialità una volta. Il tutto elevato all’ennesima potenza grazie alla capacità di controllare le emozioni. Sono le emozioni a diventare merce rara tanto da trasformare la comunione di Mercer in una sorta di scambio tra insetti, di disfunzionale entità collettiva nella quale le emozioni forti vengono condivise e per questo depotenziate: non c’è speranza, non c’è prospettiva nel mondo terrestre teorizzato da Dick.

Ma c’è l’amore, un amore disperato che si mescola con i desideri, con la perfezione degli androidi, con il violento tentativo dell’uomo di sopravvivere a sé stesso finendo però con il sostituirsi un poco alla volta, sempre di più: androidi al posto di uomini.

E poi l’empatia. Il concetto che apre queste impressioni e che Dick ci inietta sotto pelle quasi in apertura di romanzo, un veleno cutaneo che richiama a narrazione inoltrata per dirci la sua semplice verità: l’empatia è la chiave dell’uomo. L’empatia è la grande assente alla quale tutti cercano di sopperire: ci prova Buster Friendly con la sua comicità mondiale, ci prova Wilbur Mercer costringendo alla comunione emotiva, ci provano gli androidi sapendo che è la principale lacuna della loro programmazione.

Questa assenza, non è troppo simile al nostro presente?

Lo puoi trovare qui:

Quando si parla di un romanzo scritto da Philip Dick è praticamente impossibile staccarsi dalla straordinaria e spericolata biografia dell’autore così come è impossibile non riconoscere tratti distintivi ricorrenti nelle sue opere.

‘I Simulacri’ (1964) non è un’eccezione. Ambientato negli Stati Uniti d’America e d’Europa, nati in seguito all’annessione della Germania Ovest agli Stati uniti, i Simulacri è un affresco inquietante e disturbato della società americana temuta e, per certi versi, profetizzata da Dick. L’inganno perpetrato ai danni dei ‘Be’, cittadini di serie B che non hanno accesso ai segreti di stato e che utilizzano persino un vocabolario più ridotto rispetto ai ‘Ge’, è estremo: il Presidente degli Stati Uniti è un costrutto, un simulacro appunto, che credono di eleggere liberamente e la reale detentrice del potere è l’eternamente giovane First Lady. Dietro questa sconvolgente truffa si srotola una società fortemente gerarchizzata e controllata dalla Polizia Nazionale, da multinazionali che hanno bandito gli psichiatri in favore degli psicofarmaci, e da molti personaggi diversi che raccontano il loro pezzo di vita in questa nazione disturbata e disturbante.

Sullo sfondo, sempre e comunque, l’idea di una fuga verso Marte come unica possibilità di riscatto. L’idea di un posto in cui potersi rifugiare per abbandonare le vessazione e gli schemi tossici (tanto da scatenare vere e proprie dipendenze) della società americana.

Dick non si limita in nulla, e anzi, esplora zone complesse ed estreme. Dalla standardizzazione dei sentimenti e dei rapporti uomo-donna (nel 1964 divorzierà e ci sono evidenti richiami alla separazione ne ‘I Simulacri’), come se fosse possibile decidere dei propri sentimenti grazie a chiare procedure legali, alla profonda psicosi del pianista psicocineta. Tutto il romanzo, oltre ad essere un’articolata storia di fantapolitica, è un balletto di aspettative, desideri mancanti, paure, passioni soffocate e passioni indotte (il costrutto insettoide marziano è un catalizzatore ambulante di desideri, qualcosa che trasmette interessi ed emozioni, ma sempre un costrutto). Nessuno dei protagonisti, dal primo all’ultimo, appare pienamente soddisfatto di ciò che ha e le scatole cinesi della struttura governativa trasmettono una sfiducia quasi cosmica nelle strutture di controllo e nei governi.

Se l’ucronica distopia de ‘La Svastica sul Sole‘ (1962) disegnava un futuro in mano ai nazisti, oscuro e con poche speranze, anche la vita negli Stati Uniti del futuro è isolazionista e priva di attrattive.

Il legame dei governanti americani con il passato nazista, poi, è un’ulteriore fil rouge tra questi romanzi separati da due soli anni.

Uno dei pochi, pochissimi difetti, è forse l’eccessiva coralità di un romanzo che, vista la brevità, dice tantissime cose attraverso molti punti di vista. E questo può disorientare o frammentare troppo la narrazione.

Il finale, invece, a mio modo di vedere è azzeccato e giusto. Trasmette un senso di egoismo e malvagità che appare tipico dell’uomo in tutte le sue configurazioni, siano esse preistoriche o moderne. E, come spesso accade nei romanzi di Dick, la speranza è un lusso che non appartiene a questa terra; qui è incarnata dall’ambizione di una fuga verso Marte.

Lo puoi trovare qui: